天坛与刺槐的引进与推广

黎云昆

天坛是祭天的场所,但天坛在历史上也为我国的林业建设做出了重大贡献。

1911年辛亥革命后,中华民国成立。次年8月农林部在天坛建立了林艺试验场。1913年,农林部与工商部合并为农商部,天坛林艺试验场归农商部管理。

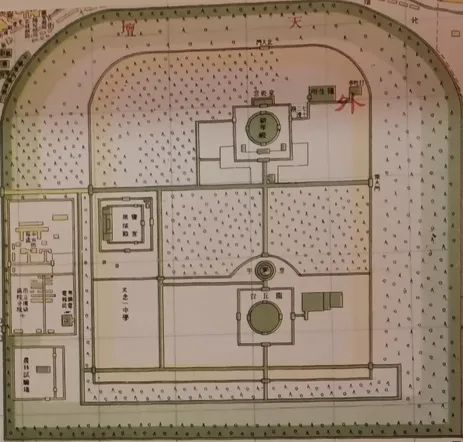

当时天坛的大部分土地,除了建筑外,几乎都为天坛林艺试验场所占用,成为当时北京市区面积最大的一片绿地(图1)。天坛林艺试验场下设西山分场林地面积5000余亩,苗圃300亩,位于位于北京西郊董四墓村,即今之中国林业科学研究院院址所在地。

图1

天坛林艺试验场种建成后,种植了不少的树木和花草,但是最重要的就是刺槐。

天坛林艺试验场开办以后,即从青岛购取刺槐树种,先行试种。1914年春于天坛及西山一带移栽,约七十余万株。试种成功后,即由农商部直接从德国订购刺槐种子七百余镑,除本场播种外,尙存三百余镑。分送给22个省,每省12斤。农商部向全国发文:“查各省官荒山地所在皆是,且此种槐树,气候极寒之地咸能生长。各地方自均宜相地选种,育苗造林,为十年树木之计,谨将所余德国槐树种,并编附说明书详由,钧部转送各省栽植,以兴林业等情。前来乍德国槐树种,即据该场试验成绩昭著,于吾国各地土性气候亦多适宜,相应分检树种十二斤,并种植说明书,咨送贵巡按使,希即转发各属或各农林业机关,依法种植,以资试验而溥利源等。”(《申报·分发德国槐树种》1914年7月30日)各省巡按使接农商部文后,又将收到的种子分成若干小包,连同种植说明书一并发所属各道尹、各县知事。

天坛林艺试验场编制的说明书《洋槐种法撮要》如下:

一、名称。洋槐,为豆科植物之一种,西名曰“阿加西耶”。树之形态与中国槐树相同,叶柄之下两侧各有叶针,故又有刺槐之名。惟原产外洋,俗名洋槐,以别之。

二、适地。洋槐本为亚热带树木,若以人工蕃殖,则温寒两带曁热带之一部,无不生长。其位置虽宜平原及丘陵,然除过湿之地外,无论何种地质均能生育。惟粘土质之沙地及石灰地,其生长最为良好。若粘土地则反是。

三、种子及发芽。此树五月开花,种子十一月成熟,翌年一二月间自然落下。其荚无毛,赤褐色,荚之内壁平滑作银色之光泽。荚内种子六粒乃至八粒,大一分五六厘。色褐 、细微,黑斑。每升约三万七千七百七十四, 重二十三两。其发芽力连荚贮藏者,可保二三年。新种子之发芽量约五六成。

四、发育情形。洋槐生长极速,然衰頺亦甚平,至二十年生以后,发育渐缓。根浅 于地表,萌芽力甚强,分根移栽亦可萌芽。

五、阳光。此树好日光忌阴湿,故宜栽于空旷山野。

六、 病害。树性能耐干燥,对于霜害抵抗之力稍弱。新芽常为春霜及冬寒枯死。树干者少风折雪压之害。双枝岐出者,最易分裂。惟抵抗烟害之力最强,他树不能生存处,此树独能生育。苗木多受鼠兎之害,新芽尤为羊所喜食。昆虫如蝼蛄、土蚕啮断根部,为害颇烈。

七、效用。树之心材多美色,材质坚硬,不易分裂,保存期久。燃烧力强,以作薪炭,火力甚旺。且心材之中,稍有毒性,若得巨材供造船舰,最称适宜。又用为铁道枕木及土木用材,其保存期极长。又适于工具农具之柄,器械之箱,及各种器具之用。他若作篱垣、葡萄棚之柱等,尤能耐久。叶多养分,且易消化,可供家畜之饲料。洋槐多用为公园装饰树,及街巿道旁树,又以其上根蔓延,造林于铁路两旁,及土砂易萌之斜面,有固定砂土之效。(资料来源同上)

当时民国初建,百废待兴,农商部居然为了一个刺槐树种,向全国发文,真是难能可贵。这也说明刺槐这个树种的确值得在全国推广。

农商部发文时,还附带了种植说明书,详细介绍了刺槐的种植、管护及用途等特点。天坛林艺试验场100多年前编印的洋槐种植的说明书,今日看来,也有指导意义。

天坛林艺试验场自留的400磅刺槐种子,育苗造林取得了丰硕的成果。据《申报》1915年4月8日以《农商总长注重林业》为题报道:“今年入春以后,天气融和,近日已屈栽树时期。天坛林艺试验场所育各种树苗约百余万株运至该山,每日雇工三百余名,次第栽种。上月中,派部员前往督工,并饬农政专门学校全班学生,由敎习挈往实地练习。保定公立农业学校教员学生,亦远道偕来,详请在山见习,当蒙允准。北京农业专门学校学生,均往参观。各学生荷锄种树,绝无倦容。兹闻周总长以我国人士对于林业思想,颇属缺乏,面谕农林司长陶昌善,定于本月六日,亲往西山手植纪念树。届时全部职员闻亦追随,前往各植一株。又前同张总长请假南下,曾在南京为义农会手植纪念树。美德领事躬往致贺,当时中西人士麕集山上,欢呼鼓舞。详情曾载中西公论报。我国林业得两总长之在南北提倡,其发达当大有可望也。”

南北两总长,一是张謇,二是周自齐。张是江苏南通人,为南总长。周自齐是山东单县人,为北总长。张謇任职在先,周自齐任职在后。

张謇对近代中国林业发展起到了重要推动作用。张謇是光绪二十年(1894年)状元,授翰林院修撰。甲午战败后,他目睹清廷腐朽,放弃传统仕途,转向“实业救国”。张謇是民国政府农商部首任总长,他在任期间,颁布了中国第一个《森林法》,奠定了近代林业法制基础。张謇创办的南通农业学校(后并入南通大学)开设林学课程,讲授西方林业科学知识,培养林业专业人才。张謇将林业纳入垦区综合规划,形成“林-农-牧”复合生态系统,减少自然灾害对垦殖的影响。其“以林养垦、以林促工”的思路,至今对乡村振兴与生态建设具有借鉴价值。他设立的农业试验场,引进国外树种(如美国长叶松),进行适应性种植试验,为大规模推广提供科学依据。张謇对刺槐的关注更早。他于1901年创办通海垦牧公司,开发苏北沿海滩涂时,便开始种植刺槐、他注意到刺槐在防风固沙,改善土壤的作用。前文所述,农商部向全国发文推广刺槐,也是他任内的杰作。

周自齐是中国近代林业政策的奠基者之一。周自齐曾在美国哥伦比亚大学留学。他担任驻旧金山总领事期间,参与了庚子赔款谈判,推动美国退还部分赔款用于教育。回国后任游美学务处总办,主持筹建清华学堂(今清华大学前身)并任首任监督(校长),选派梅贻琦、胡适等三批留美学生,奠定了中国近代留学教育基础。民国政府成立后,设立农林部,首任总长是宋教仁(民国政要),未到任,由次长陈振先代理,其后周自齐曾任(一说为代理)农林部总长。1913年,农林部与工商部合并成农商部,张謇任总长。1915年,张謇因反对袁世凯称帝去职归隐,周自齐任农商部总长。周自齐在任期间,曾主持修订《森林法》,强化了对盗伐林木的处罚,明确地方官员护林职责。他推动《造林奖励章程》制定,对民间造林面积达标者给予免税或资金奖励,鼓励社会资本参与林业。他主持编写了《中国森林分布概略》,为后续林业政策提供数据支持。他引入西方林业测绘技术,在河北、山西等地开展林地面积与树种普查。在他的积极推动下,设立了中国首个官方植树节,将清明节定为“全国植树节”。周自齐曾以内阁总理身份代行大总统职权,成为名义上的国家最高领导人,任期共计10天(1922年6月2日至6月11日),是民国历史上任职时间最短的“国家元首”。

刺槐原产于美洲,17世纪初被引入欧洲,随后传播至非洲和亚洲。

我国最早可追溯至十九世纪末。清末著名的外交家和洋务运动的参与者张鲁生在担任驻日本副使期间(1877-1878年间),对日本的农业和园艺产生了浓厚的兴趣。他发现刺槐树在日本的生长状况良好,且具有观赏价值。于是,他将刺槐的种子带回中国,并在南京试种成功。当时,他将这种树取名为“明石屋树”,作为庭院观赏之用。

张鲁生是晚清的著名传奇人物。早年曾中秀才。后学习西方技术,专注军事。与《万国公法》译者丁韪良友善,并为该文作序。曾购蒸汽铁甲轮船,自己驾驶,剿灭海盗,并率船参与中法战争。也曾入曾国藩幕府,负责军械的制造与洋枪队训练。后入马尾船政大臣沈葆祯旗下,负责制造水雷及电报设备。他积极推进海军的建设,提出按西式方法训练海军,并大力建造舰船等政策。1876年受李鸿章推荐,出任首任驻日副使。他从日本回来以后,将从日本带来的刺槐种子除了自种外,还还送了一些种子给左宗棠,大概希望左能在新疆种植。有资料显示,在清末民初时期,新疆地区已经开始种植刺槐,但种植规模相对较小,主要集中在一些特定的区域,如城市周边、绿洲地带等,不知是否与张有关。其后他任广平知府,治所在邯郸,下辖十县。有文章披露,他在任期间,大力推广刺槐的种植。现邯郸仍有130年以上的古刺槐。

不过张鲁生从日本引进刺槐并未得到广泛的推广,这毕竟是他的个人行为。

1897年德国占领胶州湾之后,开始在青岛设立植物试验场,引进刺槐,试种成功后,刺槐被大量用于市区行道树,青岛的很多街道两旁都种满了刺槐。他们还将刺槐用于山地造林,为保证种植的苗木不被人畜损坏,他们还在山上设立观察所并派兵驻守。刺槐在青岛还有“卡奇”的称呼,这是刺槐的德国名称的音译,刺槐也被称作“德国槐”。刺槐的引进与推广已经是官方行为了。天坛林艺试验场最早也是从青岛引进刺槐的。此时刺槐树种的推广,虽然影响比较大,但规模和范围毕竟有限。

天坛林艺试验场引进的刺槐,又经当时的农商部大力推广,对这种树种在全国范围内广泛种植起到了重要的作用。

刺槐不仅是很好的用材树种、观赏树种、荒山造林树种、土壤改良树种、香花树种、蜜源树种、能源树种、饲料树种,还是很好的森林食品树种,刺槐花可以直接食用,也可以做成槐花饭、槐花饼等(图2-4)。

图2

图3

图4

现在,刺槐除个别省份外,全国均有种植。截至20世纪末,我国刺槐人工林面积超1000万公顷,全球仅次于桉树。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号