状元实业家张謇墓——南通啬园

黎云昆

到了江苏南通一定要去啬园。我国近代状元实业家、教育家、政治家,中国近代民族工业的先驱者之一,的张謇先生便长眠于此。

张謇(18531926),字季直,号啬庵,江苏南通人,其一生横跨实业、教育、政治、文化等领域,对近代中国现代化转型影响深远。晚年自号啬翁,世人敬称为啬公。因此他的墓园被称作啬园。

啬园的大门正面“追远”(图1),背面“薪传”。意即后人对张謇先生的追念,及先生的人文精髓薪火相传。

图1

一进啬园,绿树成荫,古木参天。

啬园是南通规模最大、独一无二的珍贵天然植物园,园内各类树木59科140余种,万余株,其中许多珍稀树种是墓园建造时,由张謇的国外朋友和亲友所赠,如日本柳杉、璎珞柏、台湾杉、大龙柏、赤松、枸骨等。一些参天大树是张謇去世时,他的学生在墓园中人种一树长成的,都是实实在在的古树了。

张謇墓道前立一花岗岩四柱石牌坊(图2)。

图2

牌坊正额篆书:南通张先生墓阙。

内联:

先生讳謇,季直其字,自号啬庵,南通张氏;

年七十四,立不朽三,吉卜礼葬,当县城南。

外联:

民国丙寅,十有五年,七月乙酉,魂气之天;

石阙峨峨,纪实铭柱,建斯阙者,孝子怡祖。

牌楼后面即为墓道(图3)墓道为石板铺设。墓道两侧,植龙柏,四季常青,郁郁葱葱,古色古香。这些龙柏与南京中山陵的龙柏为同一时期栽种的树种。

图3

墓道尽头,即为张謇石棺(图4),坐北朝南,为青石长方体,四周围以绿色植物及鲜花。

图4

张謇尽管富甲一方,但据介绍,他的随葬品很简节,一根晚年用的拐杖,一副眼镜,一个满是缺口的茶杯,一个胎发球。

墓室正后方,即为张謇全身铜像(图5),屹立在方形石座上,先生免冠,长须高额,身着大衣,一手持书卷,一手置于后腰,气质儒雅,目光向前,若有所思。像座正面镶有铜刻《张公啬庵铜像赞》。

图5

张謇墓的东南侧,是张氏飨堂(图6)。飨堂是设于陵墓旁用于对墓主祭奠的场所。飨通“享”,指陈设酒食供逝者享用。

图6

张氏飨堂现辟为“张謇纪念馆”,内布展张謇各个时期照片、与社会各界名人及家人合影、别墅、家书等照片。

纪念馆内有王光英题词“万流景仰”(图7),这不仅是他个人的情感表达,也代表了社会对张謇先生的高度评价和敬仰。这种敬仰之情源于张謇先生在实业、教育等领域的杰出贡献,以及他为国家和民族发展所做出的努力。

图7

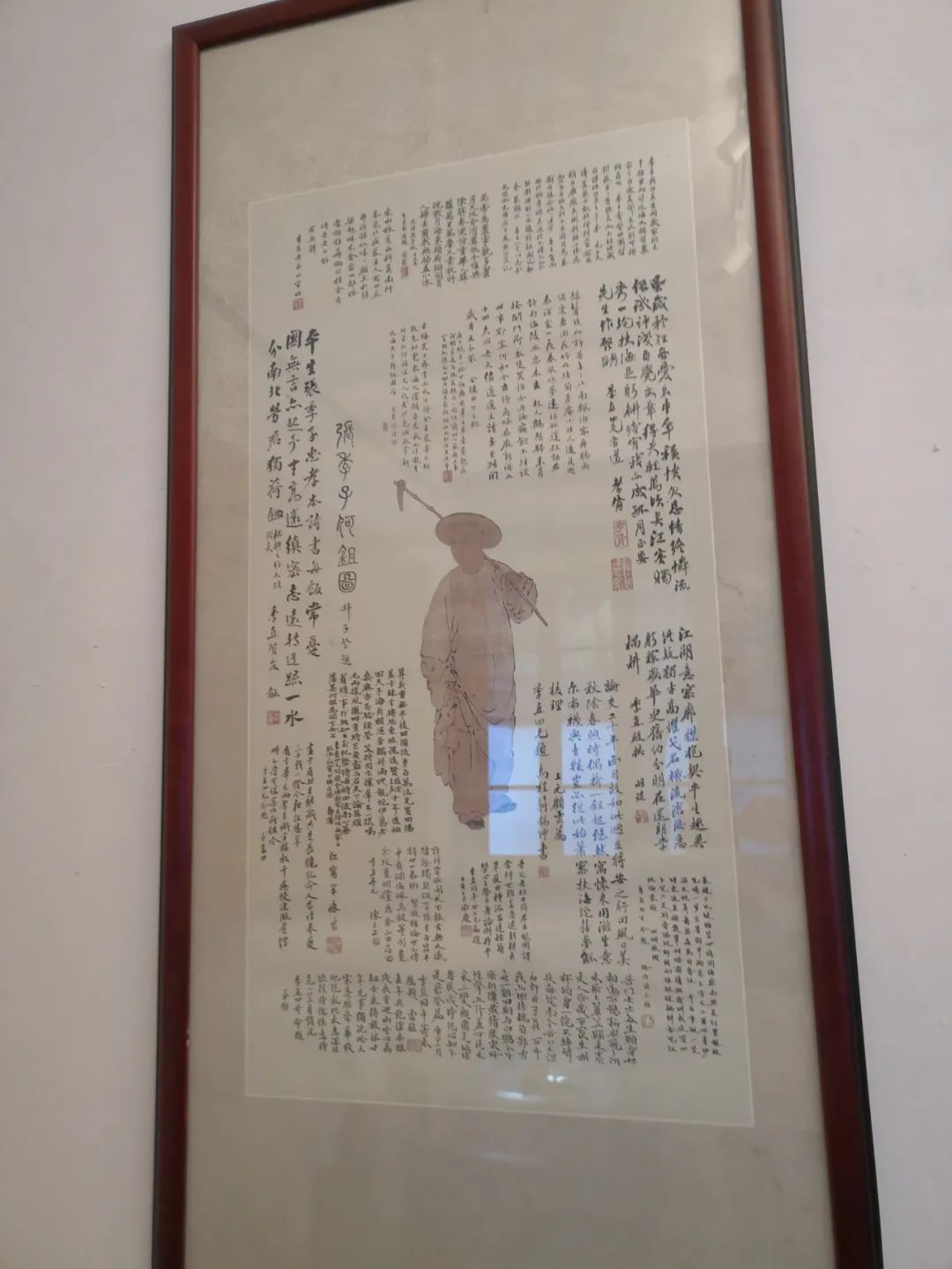

张謇纪念馆还存有《张季子荷锄图》(图8),这是1899年秋冬间,应张謇所请,由南京著名画家单林所画。张謇借此图明志,并邀请翁同龢(张謇恩师,两朝帝师)、郑孝胥(晚清名臣、诗人)、沈曾植(学者、书法家)、黄绍箕(张謇同僚,清流名士)等18位师友名流题咏,形成了一幅兼具艺术与历史价值的艺术珍品。这些题咏不仅反映了时人对张謇转型的多元解读,也展现了晚清士人的思想碰撞。

图8

纪念馆陈列品中有几件物品很有纪念意义。

一是镶贝壳红木座椅一套,为两椅一茶几(图9),此为张謇先生六十大寿时日本友人赠送。

图9

二是清象鼻卷叶纹三足榉木圆桌(图10)。因桌脚像象鼻并带有卷叶纹而得名。原置于张謇晚年住所濠阳小筑内,为当时宴请亲朋好友聚餐时所用。1956年建造憩厅时,张骞孙女张柔武捐赠于此。

图10

三是清三弯腿柏木托泥供桌(图11),此供桌为张赛先生去世后,其儿子张孝若在建造飨堂时购买,用于祭祀时供奉香炉、蜡烛和张氏祖先牌位。

图11

位张氏飨堂院旁一石上刻张謇手书一联:“即此粗完一生事;会须长伴山五灵。”(图12)

图12

这是张謇为自己墓门预作的对联,平淡中透着一点点遗憾和无奈,表达了对自己一生的粗评。意即回顾自己的一生,想做和能做的事,大体上、基本上都完成了。从“粗完”一词可以看出,张謇对自己一生的评价并不算高,他认为自己还有很多未竟的事业和遗憾,这体现了他对自己要求的严格和对国家、社会的责任感。

下联字面意思表达了张謇希望死后能长眠于故乡的热土,与南通的狼、军、剑、马鞍、黄泥五山相伴的愿望。体现了张謇对故乡的深厚感情和对自然的热爱,他希望自己的灵魂能够与五山的灵秀之气相融合,永远守护着这片土地和人民。这也反映了他淡泊名利、追求内心平静的人生态度。

啬园内尚有其他刻字巨石。

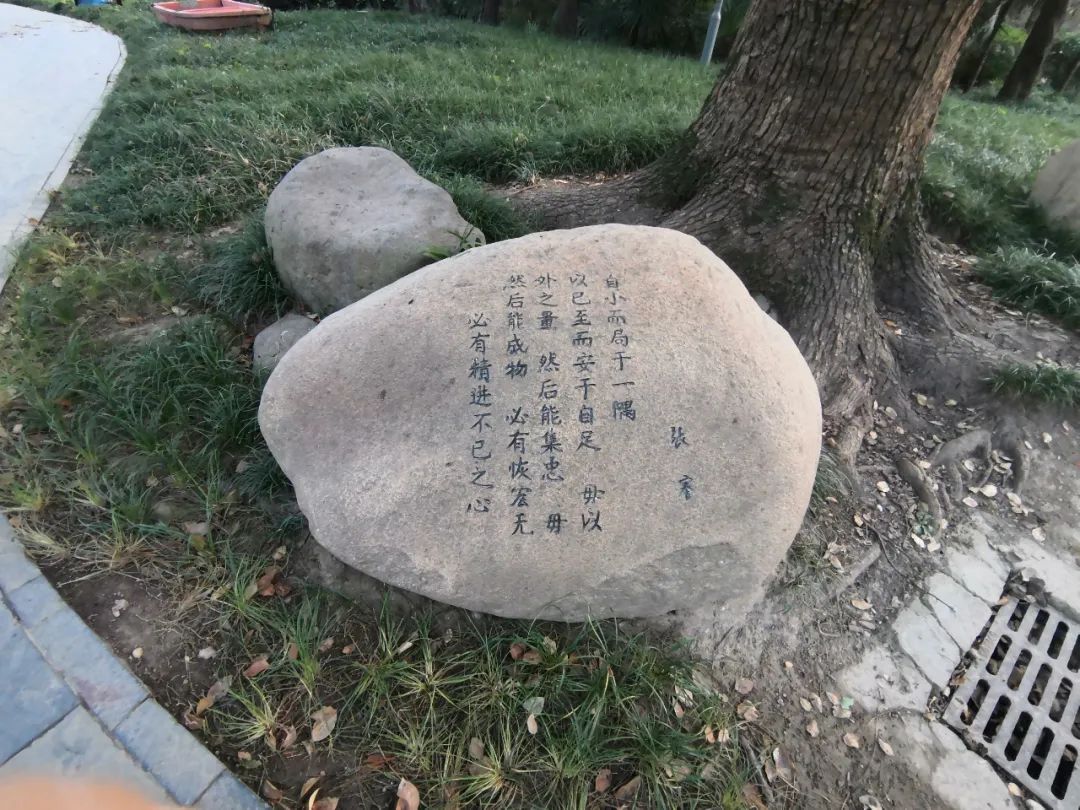

一石雕张謇语录:“必有精进不已之心,然后能成物。必有恢宏无外之量,然后能集忠。毋以已至而安于自足,毋以自小而局于一隅。” (图13)

图13

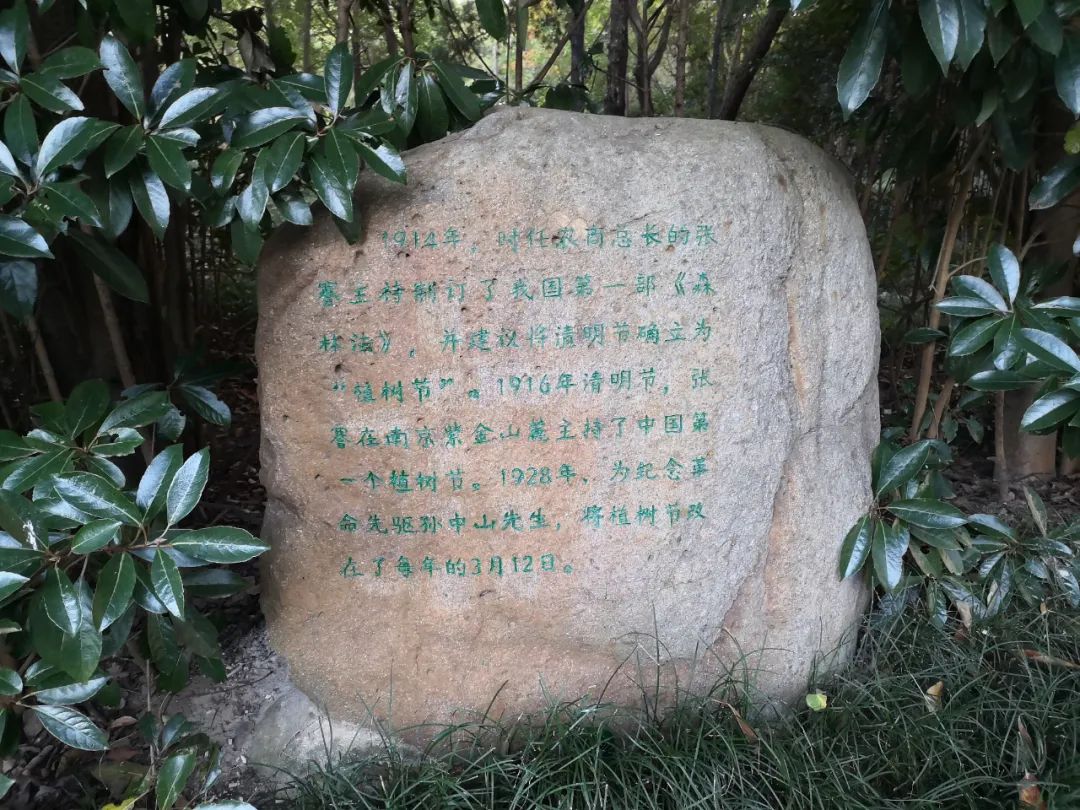

一石刻有张謇对我国林业事业贡献的文字:“1914年,时任农商总长的张謇主持制定了我国第一部《森林法》,并建议将清明节确立为“植树节"。1916年清明节,张謇在南京紫金山麓主持了中国第个植树节。1928年,为纪念革命先驱孙中山先生,将植树节改在了每年的3月12日。”(图14)

图14

啬园内有湖有山,有亭台楼阁,小桥流水,环境优雅,景色宜人,俨然一座公园(图15、16)。

图15

图16

张謇的历史功绩是很大的。

张謇提出“一个人办一县事,要有一省的眼光;办一省事,要有一国之眼光;办一国事,要有世界的眼光。”他自己便身体力行,因此,总能够在历史的车轮发生重大转折时,站在正确的一边。

张謇在清帝退位与民国建立的过程中扮演了重要角色。他1906年便发起成立“预备立宪公会”,主张君主立宪,推动清廷改革。他多次与袁世凯及其代表接触,推动清帝退位的进程。并且作为大清的状元,他亲拟了清帝退位诏书。

清帝退位后,张謇是第一任民国政府的农商总长。

中国历朝历代都实行重农抑商的政策。但是中央政府的六部,吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,与地方政府的六科,吏科、户科、礼科、兵科、刑科、工科,均没有管理农业与商业的部门。农业怎么干是农民的事,商业怎么干是商人的事。政府没有必要管,收税就行了。清政府垮台,民国政府建立,开天辟地以来第一次,把农业和商业列入了政府的主管部门。

张謇在农商总长任内,除颁布了《森林法》外,还颁布了《国有荒地承垦条例》(鼓励垦荒,开发边疆);《公司保息条例》(扶持民营企业)。

正当他在农商总长的位置上大展宏图之时,他发现袁世凯要自己当皇帝,要复辟,于是毅然决然选择退隐,绝不与袁同流合污。

作为实业家,他于1895年创办了中国最早的民族棉纺织企业之一——南通大生纱厂,并以大生纱厂为核心,逐步构建涵盖纺织、垦牧、航运、冶铁、制盐等领域的产业链。

他1901年创办了通海垦牧公司,开发苏北沿海滩涂,推动农业与工业联动。在此期间,他还在那里引种了优良树种“刺槐”,并取得了很好的效果。

他深知国家要进步,社会要发展,没有人才是不行的,因此作为实业家,他还非常重视教育。

1905年,张謇与马相伯在吴淞创办了复旦公学(复旦大学的前身)。1907年创办了农业学校和女子师范学校,1909年倡建通海五属公立中学(即今南通中学)。1909年,张謇创办邮传部上海高等实业学堂船政科,因地处吴淞,曾一度称“吴淞商船专科学校”。1912年创办了医学专门学校和纺织专门学校(扬州大学,南通大学前身)、河海工程专门学校(河海大学前身),江苏省立水产学校(今上海海洋大学)。1912年,张謇在上海老西门创办了江苏省立水产学校,1913年迁往吴淞,故称’吴淞水产专科学校”(上海海洋大学的前身)。他还创办了中国的第一所师范学校——南通师范学校(1952年全国院系调整时一部分系科迁入扬州成立扬州师范学院)及中国第一所特殊教育学校——聋哑学校。中国第一座公共博物馆——南通博物苑也是张謇创办的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号