三门峡古称陕州,市内有一公园名陕州公园,该公园建于古陕州城的遗址上。

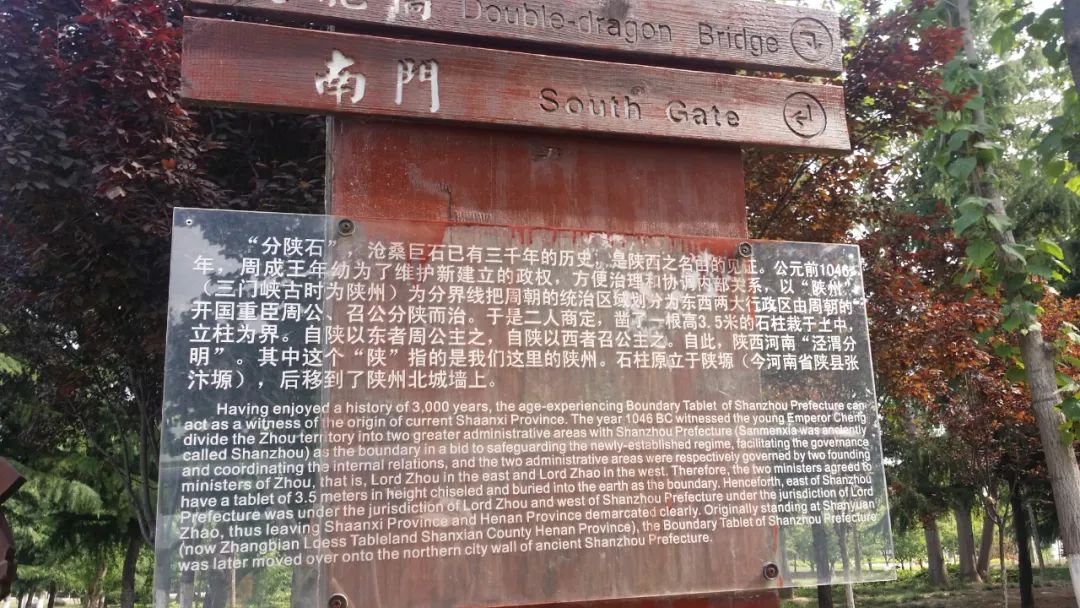

陕州公园内有一著名的石柱(图1),石柱旁立一中英文写的说明标牌(图2)。中文说明为:

分陕石,沧桑巨石,已有三千年的历史,是陕西之名由的见证。公元前1046年,周成王年幼,为了维护新建立的政权,方便治理和协调内部关系,以陕州(三门峡古时为陕州)为分界线,把周朝的统治区域划分为东西两大行政区,由周朝的开国重臣周公和召公分陕而治。于是二人商定,凿了一根高3.5米的石柱栽于土中,立柱为界。自陕以东者周公主之,自陕以西者召公主之。自此,陕西、河南泾渭分明。其中这个陕,指的是我们这里的陕州,石柱原立于陕塬(今河南省陕县张汴塬),后移到了陕州北城墙上。

顺便说一下,“召公”音读“邵公”。英文说明中将“召公”错译为“Lord zhao”,应为“Lord shao”。

图1

图2

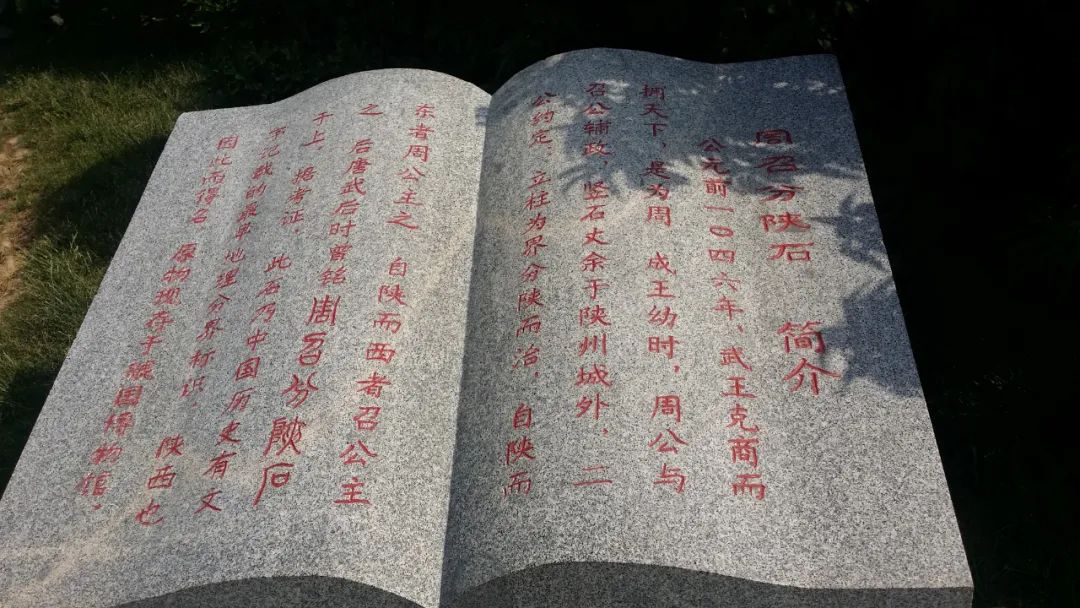

石柱旁草地上,还有一书卷状的文字说明(图3):

周召分陕石

公元前1046年,武王克商而拥天下,是为周。成王幼时,周公与召公辅政,竖石丈余于陕州城外,二公约定,立柱为界,分陕而治。自陕以东者周公主之,自陕以西者召公主之。后唐武后时曾铭“周召公分陕石”于上。据考证,此石乃中国历史上有文字记载的最早地理分界标识,陕西也因此得名。原物现存于虢国博物馆。

图3

周公,姬旦。周文王子,武王弟,曾助武王灭商。武王死后摄政。封于鲁(今山东曲阜)。

召公,姬奭,又称(一作邵公)、召伯、召康公,西周宗室,一说周文王庶子,西周宗室、大臣。封于燕(今北京),后由其子就封,自己留于王都,成王时任太保,为三公之一,成王卒,受遗命辅佐康王,享高寿。

周武王在克商后仅两年便病势沉重,当时周以小邦灭大国,需要在短时间内对这片广袤的土地实行有效的统治,新生的王朝面临着重重困难。

此外,王朝也充满了危机。殷商刚灭,但纣王的儿子武庚依旧统治着商朝的遗民,殷商的根基远远没有被摧毁。很多诸侯国对殷商还在感恩戴德。

“国有危难,当立长君”,武王深知这个道理,所以希望将王位传给自己的弟弟周公。但周公坚辞不受,只以摄政的名义治理天下,于是王位传给了武王的儿子成王。

由于成王年幼,周公威望如日中天,于是周公不利成王的谣言四起,连地位仅次于周公的大臣召公也对周公起了疑心。为了稳定住局面,周公先行说服了召公,最终使召公认识到,只有周召二人齐心合力辅佐成王,才能保住周朝的江山。

当时王朝的主要危险来自东方,周公为了使自己能够全力对付王朝的主要威胁,便与召公分陕而治。于是有了上文的“分陕石”。

这分陕石将天下分成陕东与陕西,陕东的名称未能流传至今,但陕西的名称却保留至今,这也就是“陕西省”名称的来历。

周召分陕后,周公全力应对东方严峻的局面。

不久,周武王派去监视殷商遗民的管叔鲜、蔡叔度、霍叔处(此三人均为文王之子,武王之弟)便与被监视对象纣王的儿子武庚联合起来造反,史称“三监之乱”。一时间反叛势力波及大小方国数十余,新生的王朝岌岌可危。

周公由于有了召公治理的稳定后方,一心东征,终于在三年之后,平定了叛乱,将自己的亲兄弟杀了两个,废了一个,并将周朝的领土东扩至滨海,南扩至江南。

周召分陕后,召公精心治理陕西之地,当时周朝的首都镐京也位于召公的治理范围。

司马迁《史记·燕召公世家》载:“召公之治西方,甚得兆民和。召公巡行乡邑,有棠树,决狱事其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。召公卒,而民人思召公之政,怀棠树不敢伐,哥(歌)咏之,作《甘棠》之诗。”召公在陕西之地实行仁爱之政,成效十分显著。

三门峡市现建有召公于甘棠树下理政的景点(图4)。

图4

召公在周公全力东征时,能守住关中富庶之地,建立稳固的经济后方,使朝廷正常运转,功不可没。没有召公的鼎力支持,周公平定东方之乱的战绩也是不可能的。

事实证明,分陕而治的方略是正确的。

陕州公园的分陕石是三门峡市的一大景观。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号